Tira aria di famiglia, nelle pellicole di Mike Leigh. Non soltanto perché la famiglia, con la sua intimità, le abitudini minute, i segreti e le bugie, rappresenta, il più delle volte, il crocevia delle ambizioni tematiche e autoriali del regista; anche, o forse soprattutto, per il conciliabolo di attori (tutti eccezionalmente bravi) che, con fedeltà, seguono il saggio Mike da anni. Ed è un piacere ritrovare, anche in “Another year”, il sorriso inconfondibile di Ruth Sheen, l’espressione paciosa e sorniona di Jim Broadbent, i tic di Lesley Manville, o, anche se soltanto per pochi minuti, per una o due sequenze al massimo, il broncio di Imelda Staunton o la carezzevole malinconia di Phil Davis. Ci si sente a casa.

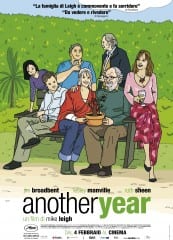

Decimo lungometraggio del grande cineasta inglese, in concorso a Cannes l’anno passato e ora candidato a un Oscar per la migliore sceneggiatura, “Another year” ci conduce, lungo l’avvicendarsi di quattro stagioni evocate a chiare lettere dai cartelli “divisori”, nella casa di Gerri e Tom (Sheen e Broadbent), coppia matura di professionisti (psicologa lei, geologo lui) che abita nello scenario prediletto da Leigh, quei sobborghi londinesi dall’atmosfera così poco metropolitana. Gerri e Tom sono felici e affiatati, coltivano un fecondo orticello e amano ospitare, a pranzo o a cena, amici e congiunti. Tanto che, in quei lunghi fine settimana che Leigh ci ha abituato a percorrere senza frenesia, tra i lavori in giardino, il tè, i pasti, i momenti di abbandono nostalgico, la loro casa è costantemente in balia degli assalti dei personaggi più imprevedibili e bizzarri. Tra il fidanzamento dell’unico figlio, l’inaspettata scomparsa della moglie del laconico fratello di Tom e le visite logorroiche dell’amica Mary (Manville, superlativa), prigioniera degli spettri di un passato turbolento e di un presente solitario e infelice, la coppia, come milioni di altre nel mondo, si destreggia fra la difficile conservazione di una riservatezza sbrindellata e la generosa accoglienza di anime bisognose. Il naturalismo inappuntabile dei dialoghi (impasto accorto e misurato di sospiri dolenti e battute da applauso a scena aperta, vedi Mary sul cilindraggio del motore dell’auto), l’attenzione a una gestulità all’apparenza insignificante, la geniale indolenza di un montaggio pigro e rilassato scandiscono i tempi di un’opera che, in barba a qualsiasi stratagemma spettacolare, in una disadorna poetica del quotidiano ricerca (e trova) la propria cifra. Cinema di psicologie, dove nulla sembra accadere e forse nulla accade, capace, con un talento raro oggigiorno, di commuoverci davanti alle risorse e alle fragilità degli esseri umani. Questo è Mike Leigh. E se nell’indole saturnina del soggetto, distante, sotto questo profilo, dal precedente “Happy go lucky”, ode all’ottimismo e alla fede nel mondo, si registra un’affinità ai capolavori del passato (“Belle speranze” in testa), nell’ossificazione drammaturgica della sceneggiatura, la più esile e parca d’eventi mai registrata, sembra quasi profilarsi un Leigh inedito, che rinuncia anche alle sequenze catartiche di un tempo, per attenersi alla purezza di un approccio fenomenologico che non emette giudizi e non cerca soluzioni. Il volto contrito della Manville rimane a testimoniare, nell’epilogo, che nessun ostacolo esistenziale si è sciolto. Un volto che non si dimentica.

Dario Gigante

[jwplayer mediaid=”37769″]