La visione di Wall Street: Il denaro non dorme mai, approdato finalmente alle sale italiane dopo la presentazione fuori concorso a Cannes, genera non poche domande, che si vorrebbe rivolgere ad Allan Loeb e Stephen Schiff, complici nella sceneggiatura, e a Oliver Stone, che, non pago di una incursione nella capitale planetaria dell’alta finanza, vi si è addentrato una seconda volta. Quesiti che può porsi il cinefilo come l’uomo della strada. Qualche esempio. Com’è possibile che la figlia di uno squalo decaduto, cresiuta nel (legittimo) disprezzo per quel padre manigoldo, indiretto responsabile della rovina e del suicidio dell’altro figlio, possa allacciare un’amorosa relazione con uno che in Borsa sta facendo carriera? (Non un cattivo figliolo, per carità, ma uno comunque devoto al dio soldo, e non poco…). Com’è possibile che lei, che scrive per un sito internet no profit liberal al punto d’essere tacciato di socialismo, conviva amenamente (in un loft a cinque stelle!) con lui che si pavoneggia di sostenere le energie alternative soltanto per il ricavo che potrebbe derivargliene? Fino a che punto è credibile che una ragazza impegnata, di sinistra e politically uncorrect vesta griffata dal colletto alla punta delle scarpe, e sfoggi abiti da sera principeschi? O che la redazione del sito squattrinato per cui scrive somigli a quella di Vogue? Come può la ragazza stessa essere così stupida e voltagabbana da perdonare il padre che l’ha pure defraudata di svariati milioni e il fidanzato che ha favorito, suo malgrado, la truffa? E il padre, uscito di galera con tanta rabbia addosso e una brama di riscatto tale da fregare anche sua figlia, può diventare di colpo buono guardando al computer l’ecografia del nipotino in arrivo? E lo stesso bastardo (con la gloria, fin troppa) è tipo da intrattenersi a colloquiare simpaticamente, a un ricevimento, con il broker che, denunciandolo, lo spedì in carcere? E con quale logica il nuovo astro dell’economia globale, vedendosi travolto dalle stesse marachelle combinate ai danni di molti, stacca dalla parete il Goya della sua pinacoteca privata, l’ultimo tesoro che forse gli rimane, e ne fa a pezzi la tela? Mi fermo qui, ma si potrebbe proseguire. Perché Wall Street: Money never sleeps, pace a Oliver Stone, è una fiera dell’assurdo che va sdrammatizzata, più che meditata.

Wall Street, l’originale, 1987, non era un capolavoro, certo, ma un film con una sua ragion d’essere sì. Affresco (colmo di stereotipi) di una società, quella del rampantismo liberista dell’epoca Reagan, che nella pellicola si riconobbe, decretandone il successo. Copione disseminato di trappole sentimentalistiche e ricattatorie, ma che la regia baldanzosa di Stone seppe aggirare con stile.

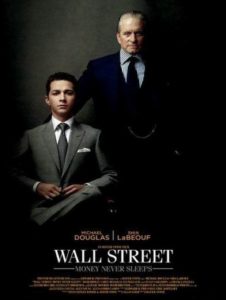

Non altrettanto può essere detto di questo sequel. Innanzitutto. Premesso che i deliquenti che speculano alle nostre spalle sono sempre in circolazione, un film come Wall Street, ci si domanda, presenta caratteristiche tali da “sopportare” un seguito? Propenderei per il no. Il finale sospeso funzionava bene, e si accoglie con un certo fastidio questa pleonastica aggiunta, sottratta brutalmente all’immaginazione dello spettatore. E poi, così caricaturale, in fondo, era il personaggio di Gordon Gekko, che un Oscar donò a Michael Douglas, che spenderlo in più di una pellicola risulta davvero azzardato. Ed ecco Michael Douglas, ancora una volta il Gekko dei nostri incubi, costretto a un’evoluzione addolcente di un’inverosimiglianza che rasenta il ridicolo. O a cedere il testimone a un altro cattivo ancor più macchietta di lui, Bretton James, capelli naturalmente impomatati e sigaro in bocca.

Non altrettanto può essere detto di questo sequel. Innanzitutto. Premesso che i deliquenti che speculano alle nostre spalle sono sempre in circolazione, un film come Wall Street, ci si domanda, presenta caratteristiche tali da “sopportare” un seguito? Propenderei per il no. Il finale sospeso funzionava bene, e si accoglie con un certo fastidio questa pleonastica aggiunta, sottratta brutalmente all’immaginazione dello spettatore. E poi, così caricaturale, in fondo, era il personaggio di Gordon Gekko, che un Oscar donò a Michael Douglas, che spenderlo in più di una pellicola risulta davvero azzardato. Ed ecco Michael Douglas, ancora una volta il Gekko dei nostri incubi, costretto a un’evoluzione addolcente di un’inverosimiglianza che rasenta il ridicolo. O a cedere il testimone a un altro cattivo ancor più macchietta di lui, Bretton James, capelli naturalmente impomatati e sigaro in bocca.

L’impressione, nella nuova pellicola di Stone, è che la Crisi di due anni or sono non abbia rappresentato altro che un  pretesto, servito su di un piatto d’argento, per imbastire uno spettacolo di facile (p)resa, in cui i richiami allarmistici alle magagne dell’oggi si sposa con una vicenda di buoni sentimenti, all’insegna di una trama cavillosa che, facendo sentire un somaro lo spettatore che nulla sa di finanza, contribuisce, specularmente, a innalzare l’opera nella sua considerazione. Una valanga di dialoghi iper-didascalici e infarciti di gergo tecnico ci rovesciano addosso cumuli di nozioni astruse ai più, ma incapaci, nonostante tutto, di dare sostanza alla sceneggiatura. La profusione di elaborazioni digitali, il montaggio convulso e acrobatico, i frastornanti split screens raggiungono, poi, l’apice del compiacimento (pseudo)autoriale fine a se stesso.

pretesto, servito su di un piatto d’argento, per imbastire uno spettacolo di facile (p)resa, in cui i richiami allarmistici alle magagne dell’oggi si sposa con una vicenda di buoni sentimenti, all’insegna di una trama cavillosa che, facendo sentire un somaro lo spettatore che nulla sa di finanza, contribuisce, specularmente, a innalzare l’opera nella sua considerazione. Una valanga di dialoghi iper-didascalici e infarciti di gergo tecnico ci rovesciano addosso cumuli di nozioni astruse ai più, ma incapaci, nonostante tutto, di dare sostanza alla sceneggiatura. La profusione di elaborazioni digitali, il montaggio convulso e acrobatico, i frastornanti split screens raggiungono, poi, l’apice del compiacimento (pseudo)autoriale fine a se stesso.

E se Douglas non può che ripetersi (lo fa piuttosto bene, diamogliene atto), la coppia dei giovincelli innamorati appare fuori luogo come gli oggetti che De Chirico inseriva nelle sue piazze. L’insipido Shia Le Beouf (Jake, il falso ecologista) non ha proprio il fisico, e ci lascia rimpiangere Charlie Scheen. A Carey Mullighan, lagnosa Winnie Gekko, non è bastata, invece, an education impartitale sui set inglesi per imparare a guardarsi dagli uomini sbagliati. E mentre il solitamente bravo Josh Brolin, alias Bretton James, cade nell’istrionismo, si apprezzano, come figure di contorno, i venerandi Eli Wallach e Frank Langella, ma soprattutto Susan Sarandon, nei panni di una madre schizzata con poco naso per gli affari, unico personaggio davvero simpatico della comitiva.

Film ingannevole, Money never sleeps, che, complice il ritmo serrato e la direzione oliata si lascia guardare fino alla fine. Ma le falle rimangono. E mi si perdoni se, per abbinargli uno slogan, ricorro a una dotta citazione dai fratelli Vanzina: sotto il vestito, niente.

Dario Gigante

[jwplayer mediaid=”37463″]