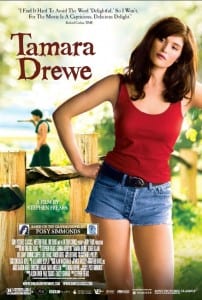

È rammaricante assistere, impotenti, al graduale ma inesorabile naufragio del (fu) grande Stephen Frears dopo quel grimaldello d’algida e superba perfidia di “The Queen”. E se “Chéri”, azzimata pellicola di chiaccherona vacuità trovava una scialuppa di salvataggio nell’indubbia eleganza della confezione, non altrettanto può dirsi di quest’ultimo “Tamara Drewe”, commedia d’impensata cialtroneria e crapulona volgarità, la cui presenza a Cannes sorprende e costerna. Tratto dal graphic novel di Posy Simmonds, a sua volta dileggiante parodia di “Via dalla pazza folla” di Thomas Hardy, “Tamara Drewe” narra degli ormoni messi in circolo dall’avvenente Tamara al suo ritorno da Londra nel pittoresco paesino di campagna che l’ha vista adolescente. Ormai giornalista di fama, curatrice di rubriche glamour e animata da vellità letterarie, un nasino rimodellato a colpi di bisturi e pantoloncini succinti, la rediviva è destinata a svellere tutte le assi dell’ordinata e stagnante vita di provincia, placidamente assopita su desideri frustrati, innocenti adultèri, piccole tresche. Tamara risveglia gli appetiti di Nicholas, autore maturo di romanzi gialli ad alta tiratura, che insieme alla moglie Beth ha fondato Stonefield, ritiro spirituale e gastronomico di scrittori in crisi d’ispirazione e alla ricerca di quiete. E benché anche Andy, il giovane fattore della tenuta, non mascheri un interesse di vecchia data per lei, Tamara sembrerà preferire, inizialmente, Ben, il batterista rozzo e cafone di una rock band di successo conosciuto per un intervista, ignorando che Ben è l’idolo di una ragazzina del posto, la quale, insieme all’inseparabile amica, forma una coppia esplosiva d’imbecilli, boccalone e arrapate quindicenni capaci, da sole, di combinare un putiferio.

Sviluppando la trama in un contenitore cronologico della durata di un anno, con tanto di cartelli diligentemente sovraimpressi a indicare la stagione, la sceneggiatura galleggia nel nulla di situazioni e intrecci banali fino all’indecenza, che l’autrice, la drammaturga Moira Buffini, non è nemmeno in grado di manipolare con grazia. O cautela, sarebbe bastata quella. Invece no. Tritando una comicità da cine-panettone di lusso (ma non troppo), marchiata da corna, battute scatologiche, sottintesi sessuali a iosa, marachelle adolescenziali, con una compagnia di personaggi privi del menomo spessore, Buffini consegna a Frears un copione dinamico che ben si presta a una regia brillante, la quale, però, anche ricorrendo all’esibizione di un po’ di grazie femminili, ad amplessi farseschi e a bucolici panorami, non riesce a insabbiare gli sfondoni dello script. E mentre la goffaggine, i malumori e le nevrosi degli ospiti di Beth ci saturano i sensi e lo stomaco di stereotipi offensivi e dozzinali sugli scrittori, il film procede per accumulo indiscriminato di pasticci e sketch, ben sotto il minimo sindacale di coerenza diegetica (la ragazzina che nella prima parte è semplice spettatrice degli eventi diventa nella seconda, affinché il costrutto non s’afflosci, catalizzatore e quasi protagonista degli eventi) e in flagrante difetto di un punto di vista unitario, se non quello di un regista astuto che ci offre in pasto una storiaccia d’immediato consumo. La pennellata di humour macabro nel finale sembra una concessione a chi non ne può più di tradimenti e ripicche, ma scarseggia del cinismo che dal popolo britannico è lecito attendersi. La figura cerata di Gemma Arterton attraversa i vari quadretti senza riuscire a costituirsi come perno di uno spettacolo insulso senza capo né coda, che contiamo di dimenticare al più presto.

Dario Gigante

[jwplayer mediaid=”37649″]